大豆ミートはヘルシーで環境に優しい食材として注目されていますが、適切な戻し方を知らないと、独特の風味が残ったり、食感が悪くなったりすることがあります。特に飲食店などで提供する場合、調理のクオリティが直接、料理の評価につながります。

大豆ミートスペシャリスト協会では、長年の研究と実践に基づいた最適な戻し方を推奨しています。この記事では、大豆ミートの種類ごとに適した戻し方を解説し、より美味しく調理するためのコツをお伝えします。

大豆ミートの基本構造と戻し方の関係

大豆ミートは、大豆から油分を取り除いた大豆タンパクを主成分とし、これを加熱・圧縮・乾燥することで、肉のような繊維質の食感を再現した食品です。この製造過程により、大豆ミートの内部はスポンジのような多孔質構造になっています。この構造が、水分を含ませることでふんわりと膨らんだり、逆に水分量を調整することでしっかりとした噛みごたえを生み出す鍵となります。

例えば、丸大豆や脱脂大豆100%で作られた大豆ミートと、大豆タンパクに他の原料を加えて作られた大豆ミートでは、戻し方や扱い方が異なります。同じ丸大豆由来の大豆ミートでも、形状や製造方法によって適した戻し方が変わります。

また、戻し方によって味の染み込み方も変わります。水分を含んだ状態では調味料が染み込みにくいため、下味をつける際はしっかり絞ってから漬け込むのがコツです。反対に、下味をつけながら戻した大豆ミートは水分を抜きすぎると旨みが失われるため、料理に合わせた適切な水分調整が重要です。

このように、大豆ミートの構造を理解し、適切な戻し方を実践することで、料理の仕上がりが大きく変わります。素材や調理の目的に応じた戻し方を選ぶことで、大豆ミートの可能性を最大限に引き出すことができるのです。戻し方次第で、ふんわり柔らかくも、しっかりとした噛みごたえにも調整できます。

大豆ミートの種類別・最適な戻し方

乾燥タイプ(ミンチ・フィレ・スライス・ブロック)

基本の戻し方

1.水またはお湯に浸ける

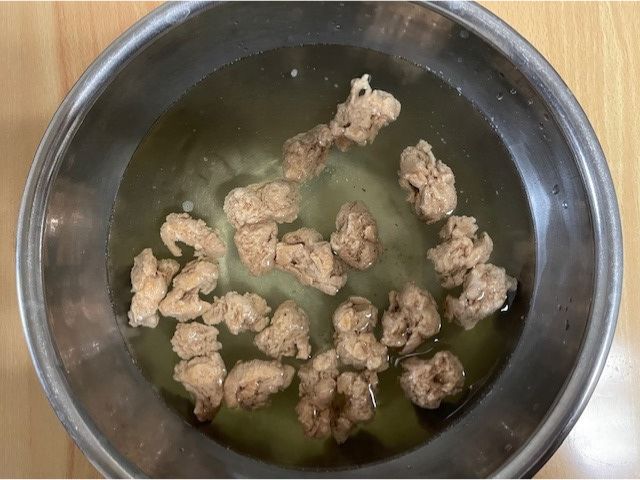

- たっぷりの水に浸ける(30分以上):商品によっては水では戻りにくいもの、逆にミンチ状のもので2~3分で戻るものもあります。パッケージの説明書きを参考にしてください。

水が黄色くなったら水を新しく変えると臭みが気にならなくなります。 - ぬるま湯に浸ける(5~10分):適度な弾力を残しつつ柔らかくなります。

- 熱湯に浸ける(2~5分):短時間で戻すことができます。より柔らかくする場合は1~2分茹でます。

- レンジで戻す:耐熱容器に、大豆ミートの2~3倍の量のお水を入れて、600wならパッケージに書いてある基本の戻し時間の1.3~1.5倍の時間でセットします。

パッケージに戻し方が書いてあるものは、まずはそちらを参考に戻してみて、様子をみながら加減するとよいでしょう。

有機大豆から作られた大豆ミートの戻し汁は、スープや煮物に使うと味わいがプラスされるので、活用するのもお勧めです。

2.水を切り、しっかりと絞る

- 味がしみ込みやすくなります。

- 量が多い場合は、ネットや布巾を使用すると効率よく絞ることができます。

臭みを抑える戻し方

1.流水で洗う

- 戻した後に、流水でしっかり洗うことで、大豆特有の風味を抑えられます。

- お湯で戻す前に1時間ほど水が黄色く濁るまで浸けると、匂いが軽減できます。飲食店など大量に調理する場合は便利な方法です。

寝る前や出かける前に、鍋にたっぷりの水と大豆ミートを入れて放置。調理するときに水を新しく変えて火にかける。沸騰したら火を止めるとすぐに戻るし匂いも違います。

必ず流水で洗わなければいけないものでもなく、商品によっては、特に丸大豆から作られた大豆ミートなら、匂いが気にならないものがあります。手間を省くために、そのような商品を選ぶのもひとつの方法です。

2.だし汁や香味野菜で戻す

- かつおだし、昆布だし、鶏ガラスープなどの出汁や生姜やねぎ、スパイスを加えて戻すと、旨味が加わり美味しくなります。

- 和風・洋風・中華など、調理に合わせて選びましょう。

ブロックのような塊肉など、より匂いが気になるものに特におすすめです。

ただし、形状によっては、柔らかくなりにくいことがあります。初めに水やお湯に浸けて、ある程度柔らかくなってから出汁を加えます。

逆に、崩れやすい形状のものは、初めから出汁や調味料を入れると崩れにくくなります。

大豆ミートを戻すのは手間がかかって面倒と感じるなら、まとめて戻して冷蔵や冷凍するのがお勧めです。冷蔵なら2~3日、冷凍なら1か月保存ができます。また、下味をつけて保存すれば冷蔵でも4~5日美味しく食べることができます。

大豆ミートは冷凍や冷蔵による味の劣化がしにくいのがメリットです。

冷凍タイプ

- 冷蔵庫で自然解凍(じっくり解凍で食感を保持)

- 流水解凍(素早く解凍する場合)

- レンチンでもOK(味の変性がない)

水分調整のコツ

- しっかり水を切る(絞りが甘いと味がぼやける)

- 下味をつける(解凍後に調味料を加えるとより美味しく)

レトルト・チルド(そのまま使えるタイプ)

そのまま使える便利なお手軽大豆ミートですが、ひと工夫するとさらに美味しさがアップします。

- 湯通しすると臭みが抜ける

- 水にサッとくぐらせてからしっかり水切りをすると、味がなじみやすくなる

料理別・適した戻し方のコツ

大豆ミートは、料理の種類によって最適な戻し方が異なります。戻し方を工夫することで、食感や味のなじみ方が大きく変わるため、料理に合わせた方法を選びましょう。

キーマカレー・ミートソース向け

キーマカレーやミートソースにミンチタイプの大豆ミートを使用する場合、戻さずにそのまま具材と一緒に煮込む と手軽に調理できます。ただし、商品によっては特有の風味が気になることがあるため、料理との相性を考えた商品選びをするとよいでしょう。

唐揚げ・炒め物向け

唐揚げや炒め物に使う場合は、しっかり水気を切ることが重要 です。余分な水分が残っていると、味にしまりがなくなり、特有の風味が残る原因にもなります。炒め物の場合も、余分な水分があるとベチャッとした仕上がりになるため、水切りをしっかり行いましょう。

さらに、下味をしっかりつけることで、大豆特有の風味を抑えながら味に深みを出せます。醤油・酒・ニンニク・ショウガなどを揉み込み、しばらく漬け込むとより美味しく仕上がります。特にサイズが大きいものはだし汁や調味料と一緒に戻すと中までしっかり味がしみ込みます。

煮込み料理向け

煮込み料理では、大豆ミートにスープや煮汁の旨味をしっかり染み込ませる のがポイントです。事前にだし汁やスープで戻しておくと、より風味がよくなります。長時間煮込む料理(カレー・シチュー・煮物など)の場合は、最初からしっかり戻すのではなく、軽く戻す程度にしておく のがよいです。大豆ミートは煮込むほどにスープを吸収し、味がなじんでいくため、最初から水分を含ませすぎると形状によっては、煮崩れや食感の劣化を招くことがあります。

商品の特徴にもよりますが、戻さずそのまま加えると、柔らかくならなかったり、大豆ミート特有の匂いでスープや煮汁全体の味を損なうことがあるので注意しましょう。

料理に合わせた適切な戻し方を実践することで、大豆ミートの食感や味わいを最大限に活かすことができます。ぜひ、調理する料理ごとに工夫してみてください!

大豆ミートを最大限活かす戻し方を習得しよう

大豆ミートの戻し方ひとつで、料理の仕上がりは大きく変わります。適切に戻せば、ふんわり柔らかくジューシーな食感を楽しめる一方、戻し方が不適切だとパサついたり、弾力がなくなったりしてしまいます。

例えば、ミンチタイプは戻しすぎるとべちゃっとしやすくなります。ブロックタイプやフィレタイプは、戻し時間や水温の違いで噛みごたえが変わります。さらに、臭みを取るためのひと手間や、だし汁で戻して旨味を加える工夫をすることで、より美味しく仕上げることができます。

適切な戻し方を実践すれば、大豆ミートのポテンシャルを最大限に引き出し、料理が格段に美味しくなります。プロの視点を取り入れた戻し方を習得すれば、飲食店のメニュー開発にも役立ち、家庭でも手軽にワンランク上の大豆ミート料理を楽しむことができます。ぜひ、料理に合わせた最適な戻し方を試してみてください!

大豆ミートスペシャリスト協会の取り組み

大豆ミートをもっと美味しく、そして効果的に活用するためには、正しい戻し方や調理のコツを知ることが重要です。しかし、「どの戻し方が最適なのか?」「料理によってどのように使い分けるべきか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

そこで、大豆ミートの専門知識を体系的に学べる 「大豆ミートスペシャリスト講座」 をおすすめします!この講座では、大豆ミートの基礎知識から応用テクニック、飲食店での活用方法までをしっかりと学ぶことができます。

大豆ミートの魅力を最大限に引き出す知識を身につけ、家庭やお店で活かしてみませんか? 「大豆ミートスペシャリスト講座」 で、ワンランク上の大豆ミート料理を実践しましょう!

✔飲食店向けの導入サポートも充実

当協会では、業務用大豆ミートの選び方や、メニュー開発のノウハウなど、飲食店さまへサポートをおこなっています。飲食店での活用を検討している方は、ぜひご相談ください。